松韵客乡实践队|访仙人粄传人,探非遗匠心

盛夏酷暑,一碗清凉甘冽的仙人粄是客家人消暑的舌尖记忆。而仙人粄被列入梅州市市级非物质文化遗产代表性项目名录。为助力宣传这一份带有梅州特色的非遗技艺,广州理工学院“客乡松韵”实践队于7月16日深入梅州松口,走访1985年始创的老字号泉记仙人粄手艺人,以青年视角记录古法技艺,探寻匠心传承的困境与希望。

正午暑气蒸腾,实践队步履不停,于街巷深处寻访到1985年始创的老字号“泉记仙人粄”。

刚入店门,便看到阿婆正在用铜勺分装刚出锅的仙人草汤到盆子里等待冷却。

“做仙人粄,选草最是关键。得挑那茎秆粗壮、叶片厚实、绒毛密实的仙人草才行。”阿婆抓起一把刚洗净的仙草,指腹轻轻摩挲着叶片上细密的绒毛,教导队员们,“要辨好坏,记好‘三看一闻’就错不了。”

据阿婆说,这“三看”各有讲究。一看叶背,白霜要像落了层雪似的,胶质才足;二看茎秆断面,得是匀称的“菊花心”,才鲜嫩,没长老;三看水浸后的汁液,得是透亮的碧绿色,才证明没褐变,新鲜度够。

“至于‘一闻’嘛,”阿婆掂了掂手里的干草,“得有股清清爽爽的青草香才对。要是闻着带霉味,那可就差远咯。”

选好了仙草,下一步便是浸草。“草选好了,得泡!”阿婆捞起一把泡好的草,捏了捏:“喏,像这样泡足一天一夜,干草喝饱了水,杆子软糯糯的,里头的胶和药性才能出来。所以在你们来之前,我就已经泡好了。”

泡透的仙草捞起沥干,便要上土灶经历“三熬三滤”的考验。

阿婆往黑黢黢的铁锅里放进仙草,按每锅草配九斤山泉水的量倒满水,灶膛里柴火烧得旺,大火催得水直冒泡、草翻滚,咕嘟咕嘟的,草木香越来越浓。等水不那么闹腾了,就转小火慢慢煨,直熬到草叶软得像棉花,一捏就烂,才端起锅,把滚烫的草汁连渣倒进竹筛——筛底下是碧青透亮的头道汁,滤出来的草渣将再次熬。

“这二熬呀,就是要把草渣里的胶质再熬出来。”阿婆让队员滤渣倒回锅,添上些山泉水,还是先大火后小火,熬出来的汁虽说比头道浅点,胶质却更稠。

第三熬是调浓度,把前两次的汁倒一块儿回锅,阿婆一手端着调好的薯粉水,一手拿长柄木勺,顺着一个方向不停地搅,“得搅够百十来下,直到勺子提起来,汁能像小旗子似的挂着,稠乎乎又不粘勺,这火候就到了。”她直起身,看着锅里泛着光的草汁,眼里很肯定。

“然后是点碱。”阿婆拿起装着碱水的小瓷碗,缓缓往草汁里添,分三次加,每次都要等上15分钟。看着液体慢慢泛起丝绸般的柔亮光泽,她才停了手:“这一步要耐心等,碱匀了,粄才够滑嫩。最后只用把它分开来放盆里面冷却就好。”

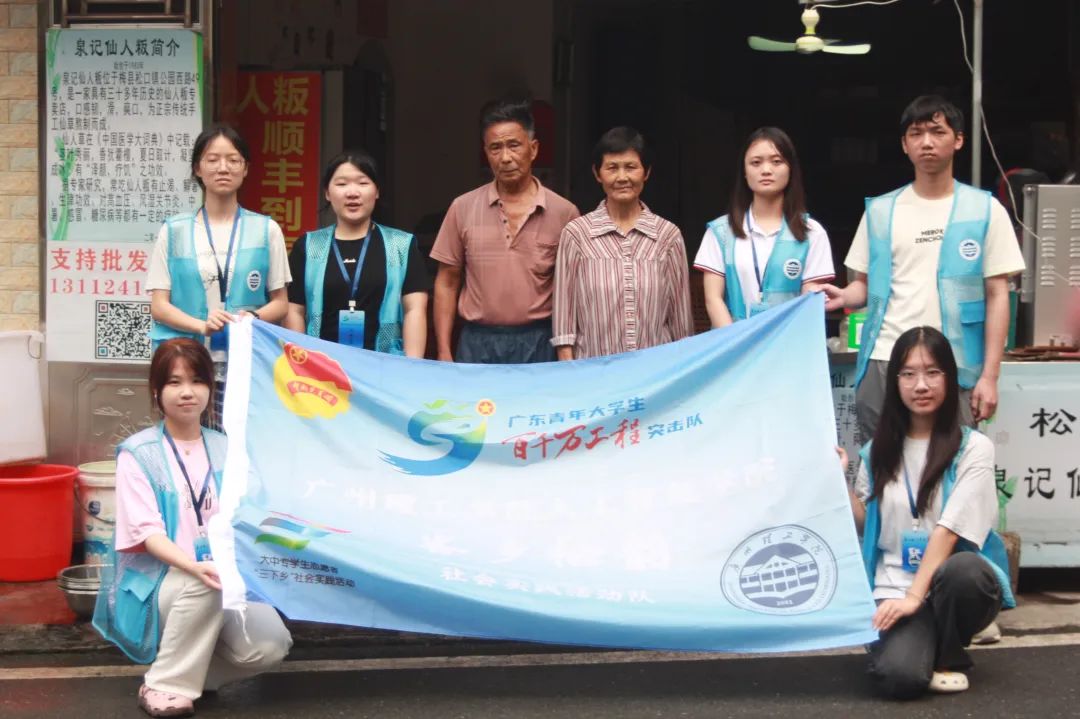

阿婆向实践队员们展示成型后的仙人粄,色褐晶莹,颤动不散。阿婆拿起铜刀麻利地划成菱形小块,往碗里盛了几勺,淋上浓稠的红糖汁,又添了些清润的香蕉露,热情邀请队员品尝她已经做好的仙人粄。最后队员们感谢阿婆细细传导手艺,并和其合影留念。合影里,阿婆眼角的笑纹与队员们眼中的光亮交相辉映,无声间完成了一场关于匠心的对话——老手艺的温度,正通过年轻的目光,在时光里延续新的故事。

松韵客乡实践队队员李馨圆采访阿婆

挑选制作仙人粄的仙草

泡制作仙人粄的仙草

三熬三滤的仙草汁

阿婆与松韵客乡实践队队员谈仙人粄的做法

阿公阿婆邀请实践队品尝仙人粄

成型后的仙人粄

松韵客乡实践队与阿婆们的合影

稿件来源:松韵客乡队

图片:吴欣语 赖静怡

初审:詹创鑫

复审:谢燕惠 方书靓

终审:李顺